L’exploitation du minerai de fer de surface dans la région de Messancy – Clémency – Athus

Texte publié dans la Chronique 27 de 2015

Les forges et la demande en fer

La métallurgie au duché de Luxembourg prend son essor au début 17èmesiècle, même si de petits ateliers de traitement du minerai de fer existaient déjà auparavant. La région avait l’avantage de posséder les deux ingrédients fondamentaux : le bois et le minerai de fer.

Les forêts étaient étendues et les charbonniers produisaient du charbon de bois, plus énergétique que le bois lui-même. Au début du 19ème siècle, le déboisement jouera cependant un rôle néfaste sur les forges. En 1811, les ingénieurs du département des Forêts estiment qu’une tonne de fer nécessite 43 stères de bois ayant donné 15 m3ou 3380 kg de charbon[i]. Il y a, à cette époque dans le Luxembourg, 46 établissements sidérurgiques dont 35 hauts-fourneaux[ii].

Les pierres ferrugineuses affleuraient sur le sol en maints endroits : il suffisait de le ramasser. Les exploitations concernent donc essentiellement, jusqu’au milieu du 19èmesiècle, le minerai de surface.

La demande en minerai va fluctuer au cours du temps en fonction de l’activité des forges. Les guerres, avec d’une part la demande en produits forgés mais d’autre part l’arrêt ou la destruction de forges influent grandement sur les besoins en minerai.

Les changements de régimes, les ouvertures ou fermetures de frontières vont également peser sur l’activité des forges.

Notre propos sera d’étudier l’extraction de ce minerai dans une zone restreinte qui englobe les territoires de Clémency, Sélange, Guerlange, Athus et Linger (appelés « bans » autrefois).

Un peu de géologie

Des couches géologiques riches en minerais de fer subsistent dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg et dans la région frontalière de France. Le minerai riche en fer présent dans des couches profondes, appelé minette, sera extrait généralement par le creusement de galeries souterraines.

D’autres couches, également riches en fer, ont été érodées et dispersées par divers cours d’eau aujourd’hui disparus dans les temps géologiques anciens. Il ne subsiste que des alluvions : déblais de roches diverses comme du sable ou de l’argile renfermant des nodules de richesse en fer assez variable associés à des traces d’autres métaux (aluminium, manganèse), à de la silice et des oxydes de phosphore.

Ces alluvions recouvrent actuellement le haut des collines d’une région trapézoïdale à cheval sur la frontière belgo – luxembourgeoise allant de Vance à Steinfort au nord, de Halanzy à Pétange au sud ainsi qu’à Ruette. Ce sont donc des couches de surface dont l’épaisseur varie de 1 m à 10 m environ. Elles sont posées sur un socle de la Formation de Grandcourt, dont le niveau supérieur est constitué d’un grès sableux, argileux et micacé ou par une argile gréso-calcaire (Ère Secondaire)[i]. Le centre de dispersion serait à localiser à Pétange et dans le bois d’Athus. Plus on s’éloigne de ce point, moins les terres sont riches en nodules de fer[ii].

Le bois d’Athus renferme deux gîtes ferrifères aux lieux-dits Herschtberg (ou Rodendusch) et Langfeldt.

Le Herschtberg s’étend du sommet de la butte vers Linger. Le dépôt de fer recouvre une couche d’argile. Il a une épaisseur variant entre 20 cm et 10 m. Une partie du minerai a été perdue dans des remblais par suite d’une attaque irréfléchie des anciennes minières.

La couche de minerai est recouverte d’une couche de terre sableuse jaune et parfois rougeâtre de 20 cm à 6 m. Le minerai constitue, après lavage, 2/3 à 4/5 de ce qui a été extrait. La mine du Herschtberg ne doit être lavée qu’une ou deux fois parce que l’eau emporte facilement la terre sableuse.

Le fer d’alluvion de Clémency, Pétange et Bascharage donne 40 % de fonte d’affinage vers 1860.

Le gîte du Langfeldt repose sur une argile imperméable. Le gisement ne s’étend réellement que sur 2 ha. Sous une couche de terre de 10 cm à 1,5 m, on a une couche ferrifère de 25 cm à 3 m mêlée d’argile mais qui, souvent, ne dépasse pas 1 m. Il faut alors au moins deux lavages.

Un gîte analogue mais plus étendu se trouve entre Longeau et Guerlange, encaissé dans la marne de Grandcourt. On l’exploite depuis très longtemps. Le minerai est semblable à celui du Langfeld associé avec un peu de fer semblable à celui du Herschtberg. On a une couche de terre végétale de 80 cm en moyenne, une couche d’argile imperméable d’1 m environ, une couche de mine variant entre 1,2 m et 3 m puis une autre couche d’argile.

On trouve aussi des alluvions de fer hydraté dans les schistes d’Ethe à Sélange. Leur teneur en fer est un peu supérieure à 40%.

Il existe également un amas ferrifère à Wolkrange qui n’a jamais été exploité[iii].

Les maîtres de forges réalisaient des mélanges de minerais de provenances différentes.

La mine chalineuse (Differdange, Ruette) était employée dans les hauts fourneaux de Châtillon, Mellier et Habay pour corriger l’aigreur des minerais de Sélange, Guerlange et Pétange. Vers 1850, la composition d’un lit de fusion au fourneau de Buzenol comprend : 117 kg charbon, 40 kg de fondant, 60 kg de minerai d’alluvion de Guerlange – Longeau, 100 kg de minette, 60 kg de minerai de Toernich, 40 kg de mine très chalineuse de Rouvroy, 40 kg de minerai d’alluvion de Clémency – Pétange[iv].

Terminologie

Mine : dans les documents antérieurs à 1850, ce terme désigne le minerai et non une galerie d’extraction.

Minière : c’est un lieu d’extraction à ciel ouvert.

Minerai de fer tendre : riche en phosphore (c’est le cas de la zone étudiée)[1]. Il donne une fonte qui se casse facilement.

Minerai de fer fort : pauvre en phosphore (zone de Ruette, Dampicourt). Fonte dure affinée notamment pour fabriquer des armes.

Législation

Les différents régimes politiques qui se sont succédés ont généralement favorisé les forges et par conséquent la recherche de minerai de fer.

Ancien Régime (avant 1791)

Du point de vue juridique, dans le duché de Luxembourg, la réglementation du 13 août 1665 précise que le minerai appartient au propriétaire du sol ou à celui qui en a l’usufruit. Rien n’y est précisé quant à la profondeur des mines ni quant à une éventuelle expropriation. Contrairement à ce texte normatif, l’exploitation des minières est parfois soumise à la taxation du prince (monarque régnant)[v].

Au 18e siècle, le droit de tirage des mines est réservé au Prince. Les maîtres de forges s’en acquittent fidèlement[vi].

Régime français (1791 – 1815)

La « Loi relative aux mines » donnée à Paris le 28 juillet 1791[vii]précise que le propriétaire du sol possède tout se qui se trouve jusqu’à 100 pieds sous sa propriété, soit 32,5 m (au delà de 100 pieds de profondeur, il faut une autorisation de l’État pour exploiter).

La loi du 21 avril 1810 « concernant les mines, les minières et les carrières [viii]» donne de nombreuses directives :

- Les minières comprennent les minerais de fer dits d’alluvion

- L’exploitation des minières est assujettie à des règles. Elle ne peut avoir lieu sans permission.

- Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d’alluvion est tenu d’exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se peut, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale. En ce cas, il ne sera assujetti qu’à en faire la déclaration au préfet du département ; elle contiendra la désignation des lieux. Le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l’exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Si le propriétaire n’exploite pas, les maîtres de forges auront la faculté d’exploiter à sa place.

Régime hollandais (1815 – 1830)

Les exploitants de mines de charbon, terre ou autres produits sont exemptés du droit de patente[ix].

Les propriétaires de forges peuvent transporter du minerai vers leurs fourneaux sans acquis à caution, sans passavant et sans licence[x]. Ils bénéficient donc d’une exemption des taxes de transport.

Régime belge (après 1830)

Lors de la publication de la Convention des limites en 1843, décrivant la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, la question des laveries situées sur un ruisseau frontalier entre Clémency et Sélange a été réglée :

Article septième

§ 7 À partir de ce point, se dirigeant vers le nord-est, la limite est formée par le lit sinueux dudit ruisseau de Munsbach, qui sera mitoyen, jusqu’à l’endroit où il verse ses eaux dans un ruisseau plus grand, appelé Mühlenbach, et plus communément Eisch. En cet endroit, et à la rive gauche des deux ruisseaux, il sera planté une borne (n° 53).

Les habitants des deux pays pourront continuer, comme par le passé, à faire usage des lavoirs, pour le minerai de fer, qui sont établis le long dudit ruisseau de Munschbach[xi].

Exploitation

Avant 1500

Le travail du fer est avéré à l’époque gallo-romaine mais très peu de matériaux archéologiques subsistent.

La forge de Châtillon David possédait des baux datant du 12èmesiècle.

Nous n’avons aucune preuve d’exploitation de surface pour cette période bien que cette pratique semble évidente, tant le minerai est visible sur le sol aux alentours de la forge. Par contre, des galeries creusées dans la minette dès l’époque gallo-romaine ont été retrouvées à Differdange, Rodange et Dudelange notamment[xii].

Les premières usines seraient apparues dans la vallée du Ton vers 1400. A Habay, le premier fourneau est érigé en 1475[xiii].

Sous l’Ancien Régime (1500 – 1794)

Au 16esiècle, on note de nombreuses créations de forges en Gaume. Les religieux d’Orval reçoivent une lettre patente de l’empereur Charles II leur permettant de construire une forge et tirer des mines en décembre 1529[xiv].

Du côté grand-ducal, la seule installation est alors située à Rumelange. La sidérurgie atteindra son apogée entre 1750 et 1760, ensuite elle connaîtra une forte diminution[xv].

Vers 1600, le duché de Luxembourg comptait plus de 100 forges.

En 1617 un octroi est accordé au maître de forges du Châtelet pour tirer des mines de fer dans toute la prévôté d’Arlon.

Les invasions françaises et étrangères de 1635 et 1636, durant la guerre de Trente Ans, suivie par l’épidémie de peste, réduisirent très fortement et pour plusieurs décennies l’essor de la production locale de fer. En 1661, il ne subsiste que 33 forges[xvi]mais elles se dotent alors de hauts-fourneaux de plus en plus performants.

En 1654, Jean Teffelierer, lieutenant – justicier de Clémency, vend au maître de forges d’Ansembourg tout le minerai contenu dans 1,75 ha de terres situées près de l’étang de Garnich[xvii].

En 1666, les maîtres de forges ont le droit d’extraire librement le minerai sur les aisances communales (terres appartenant à la communauté). Sur les terrains privés ou seigneuriaux, ils doivent payer une redevance aux propriétaires. Il y aura donc parfois des conflits avec les communautés car les aisances servent généralement de pâturages[xviii].

L’approvisionnement du Pont d’Oye au 17ème siècle dépend surtout de Vance ; les maîtres de forges paient une redevance au seigneur du lieu. Le fer de Vance étant de piètre qualité et s’épuisant, ils s’approvisionnent ensuite à Halanzy et Sélange pour la production de fer tendre[xix].

Au milieu du 18èmesiècle, les maître des forges de Châtillon, du Pont d’Oye, de Bologne, de la Trapperie et du Châtelet bénéficient de concessions de trente ans permettant « de tirer des mines de fer par tous les lieux où ils pourront en trouver dans les terres ressortissantes des prévôtés en la province de Luxembourg ». Ces concessions, payantes, seront reconduites entre 1777 et 1780. Il en va de même pour les forges de Châtillon en 1779. La concession précise : « à condition d’indemniser les propriétaires où les dites mines se tireront et de faire vider et enlever les terres qui par le lavage des mines qu’il tirera, s’accumuleront dans les rivières, ruisseaux et étangs qui font tourner les moulins domaniaux et autres appartenant à des communautés ou à des particuliers. »[xx].

Les forges vont chercher le minerai de plus en plus loin. Vers 1760, par exemple, les usines d’Orval importaient 1744 charrettes de minerai provenant de Halanzy, de la région d’Arlon et de Saint-Vincent. A cette époque, la région d’Athus semble ne rien produire.

Ce sont les maîtres de forges qui se chargent de collecter le minerai et emploient donc des voituriers qui effectuent les transports.

On trouve du minerai d’Athus, Pétange et surtout Clémency aux fourneaux de Montauban et de Pierrard à partir de 1778[xxi].

En 1788, les forges de Biourge (entre Neufchâteau et Bertrix) emploient du minerai de Halanzy, Toernich et Athus. Une charrée de 12 seilles (seille = seau en bois ou en toile) coûte:

À Halanzy : 4 florins, 2 sols et 3 deniers

À Athus : 5 florins 5 sols[xxii]

Le maître de forges de Biourge, Gerlache de Waillimont, observe en 1788 que la rareté des mines est extrême. Dans le coût des matières premières de cette forge, le minerai de fer intervient pour 24 % et son transport, pour 6,5 % (la distance Athus – Biourge est d’environ 65 km)[xxiii].

En 1783, l’usine de Luxeroth s’approvisionne en fer tendre à Halanzy, Toernich, Schoppach, Sesselich et Clémency. Une charrée de minerai revient 4 florins à Luxeroth contre 2 florins 18 sols et 6 deniers à Châtillon David.

Luxeroth produit 422 gueuses (692000 livres) en 1783 et 472 gueuses (770000 livres) en 1784. C’est une entreprise moyenne qui arrête toute activité en 1793[xxiv].

Les maîtres de forges de la région, à la fin du 18ème siècle, tentaient d’améliorer la qualité de la fonte en utilisant une association de minerais de diverses provenances. Ainsi celui de Sélange, qualifié de « aigre », était mélangé à celui provenant des bois de Ruette par le sieur Henco, locataire des usines du Pont d’Oye avant 1790.

A la fin de l’Ancien Régime, les principaux centres d’extraction sont Stockem, Udange, Toernich et Schoppach d’une part, Halanzy, Athus, Musson, Pétange et Clémency d’autre part.

Les minerais de Halanzy ne nécessitaient aucune préparation car présents sur des terrains sableux ; les autres devaient être lavés pour ôter la terre glaise.

Trois charrées de minerai brut donnent une charrée de minerai lavé. Ces minières donnent du fer tendre ; Ruette donne du fer fort (notamment pour les armes)[xxv].

Sous le Régime français (1795 – 1815)[xxvi]

Sous le régime français, des minières sont connues en 1804 à Clémency ainsi qu’à Hagen et Bascharage. En 1805, la forge du Prince de Habay fonctionne 6 mois par an avec du minerai de Clémency, Toernich, Schoppach et Halanzy[xxvii]. Au fourneau de Rawé à Saint Vincent, de la Haieulle à Jamoigne et à Orval, le minerai provient en partie de Halanzy[xxviii]. La forge de Luxeroth s’approvisionne ordinairement à Halanzy, Toernich et Clémency.

Un recensement des exploitations fut réalisé en 1811. Elles se situaient alors sur les communes de Toernich, Halanzy, Pétange, Athus et Clémency.

Seuls nous sont parvenus les relevés détaillés de Clémency pour onze sites d’exploitation[xxix] :

Lieu ou le fer est transporté nombre de voitures / an

1 Septfontaine 25

2 Septfontaine 25

3 Luxeroth 40

4 Châtelet 25

5 Luxeroth 50

6 Septfontaine 12

7 Septfontaine 30

8 Châtelet 50

9 Luxeroth 4

10 Luxeroth 50

11 Luxeroth 50

Total : 361

« Il n’y a point d’arrangement entre les propriétaires et les maîtres de forges. Les propriétaires tirent les mines eux-mêmes et ils auront 2 frs par voiture pour tout prix et ils mènent les mines à une forge à leur volonté ».

ÀPétange en 1811, on compte 24 mineurs et laveurs, 6 charretiers, 6 chevaux ; le travail s’étale sur 7 à 8 mois par an et produit 4.000 tonnes de minerai[xxx].

En 1811 – 1812, dans le département des Forêts (ancien duché de Luxembourg), 250 mineurs et laveurs tirent et lavent 28000 tonnes de minerai ; 56 charretiers assurent le transport des minières aux lavoirs, puis de ceux-ci aux fourneaux[xxxi].

Sous le Régime hollandais (1815 – 1830)

Pendant la période hollandaise, la prospection minière fut poussée à l’extrême : elle aboutit à de nombreuses concessions mais qui ne furent jamais utilisées sérieusement.

Les maîtres de forges dont les usines fermaient les unes après les autres étaient unanimes à regretter la période où le pays était rattaché à la France et où ils avaient pu subsister vaille que vaille. Le marché intérieur se fermait graduellement en raison de la concurrence victorieuse des produits sidérurgiques de Liège et Charleroi[xxxii].

Les autorisations accordées par l’administration hollandaise nous fournissent également quelques informations.

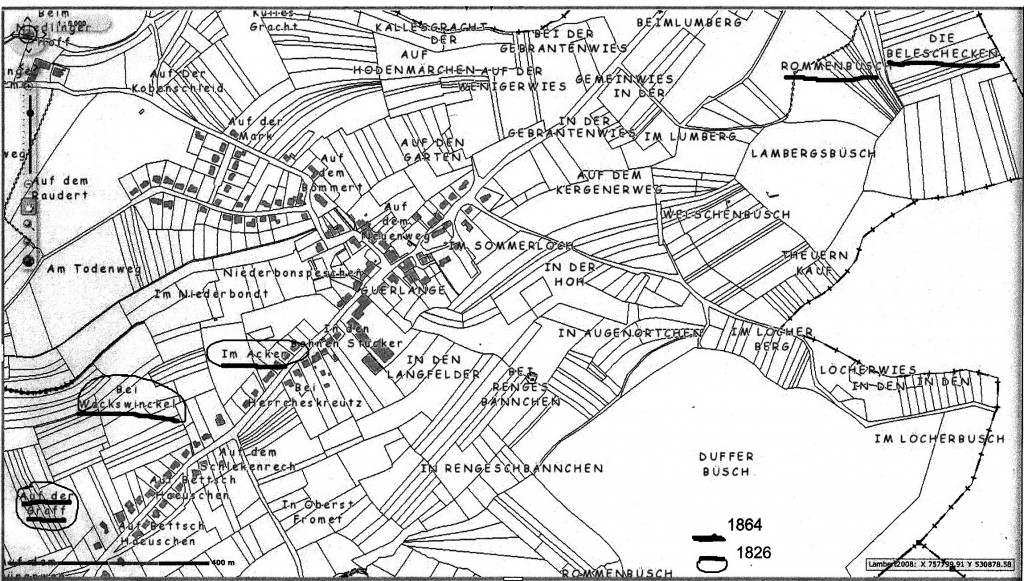

De 1815 à 1824, on a procédé à des recherches et découvertes de mines mais aucune nouvelle autorisation d’exploitation n’est demandée. A partir de 1826, suite à un rappel de la réglementation, de nombreuses demandes sont introduites à l’administration pour Linger et Pétange principalement mais aussi pour Sélange, Guerlange et Clémency.

L’extraction du minerai est réalisée soit par les habitants des villages, cultivateurs ou manœuvres, sur des terres leur appartenant, soit par des ouvriers engagés par les maîtres de forges.

La superficie exploitée varie de 11 à 51 ares dans la décennie 1820. La zone des minières recouvre Athus, Linger, Pétange, Guerlange, Sélange et Clémency.

Les lieux-dits concernés sont :

Athus : Auf Bredenweg, Jaiden Dahl

Clémency : Foules Wies.

Guerlange : Bei Wacks Winckel, Auf der Gerff, Acker.

Sélange : Kleinen Kunschbach (Münsbach), Eich.

Voici deux types de contrat passé avec Jean Pierre Orianne d’Aubange, agent des maîtres de forges, en octobre 1826. Dans le premier, le propriétaire du terrain exploite lui-même et vend le minerai extrait.

Dans le second, c’est le maître de forges qui se charge de l’extraction et le propriétaire lui cède les droits d’exploitation.

|

François Hinger, journalier à Athus, a vendu avec promesse de fournir et livrer à monsieur Jean Pierre Joseph Orianne, bourgmestre demeurant à Aubange, toute la mine de fer qui se trouve dans un champ lui appartenant contenance d’environ quinze perches sis au ban d’Athus au lieu-dit Jaiden Dahl. L’extraction et le lavage de cette mine de fer seront faites par le vendeur ; … il commencera dès aujourd’hui et ne pourra cesser jusqu’à entier épuisement. Pour prix de cette mine bien lavée et recevable, le dit sieur Orianne s’oblige de payer au vendeur un florin dix sept cents par chaque voiture dite de douze mesures de forge ; chaque année, dès que les maîtres de forge aurons réglé avec le sr acquéreur pour la quantité de mine fournie, les parties se rendront et solderont compte entre elles en s’en rapportant aux annotations qui seront faites par le registre de forge. Les parties ont estimé toute la mine à extraire à soixante florins sans qu’aucune d’elle ne puisse se prévaloir de leur estimation qui n’est faite que pour régler les droits d’enregistrement. AEA Notaire Gras, le 6 octobre 1826, acte 240

Le sieur Jean Ettinger, journalier demeurant à Guerlange, lequel a par ces présentes cédé et transporté avec promesse de fournir et faire valoir à monsieur Jean Pierre Orianne, bourgmestre demeurant à Aubange, présent et acceptant, le droit exclusif de faire extraire toute la mine de fer qui se trouve dans une pièce de terre lui appartenant, contenant environ 50 perches 70 aunes située sur le territoire de Guerlange au lieu-dit Bei Wacks Winckel, tenant à D. Casel et A. Lippert. Le sieur Orianne pourra commencer l’exploitation de cette mine dès aujourd’hui par le nombre d’ouvriers que bon lui semblera pour ne cesser que quand elle sera épuisée si toutefois il juge à propos de le faire. Pour prix de cette mine, le dit sieur Orianne s’oblige de payer au dit Ettinger dix neuf cents pour chaque voiture ordinaire, dite de douze mesures de forge. Chaque année, après que le dit sieur Orianne aura réglé compte de cette mine avec les maîtres de forge auxquels il l’aura fourni, les parties se réuniront et se feront ainsi compte de la mine fournie. Elles se rapporteront au registre du maître de forge pour constater la quantité. Pour régler le droit d’enregistrement, les présents ont estimé toute la mine à extraire à 50 florins sans que en aucun cas les parties puissent se [prévaloir] d’une estimation pour régler et fixer la quantité de mine.

AEA Notaire Gras 6 octobre 1826, acte 241 |

Au 19èmesiècle (Belgique et Grand-Duché de Luxembourg)

Peu de données concernent la période comprise entre 1830 et 1858. La demande a-t-elle diminué ou manque-t-on d’archives ?

En 1841, le Grand-Duché de Luxembourg possédait encore 18 hauts fourneaux et 5 affineries utilisant le minerai d’alluvion (dit de prairie).

En 1850, il n’y avait plus que 2 hauts fourneaux actifs dans la province de Luxembourg : Clairefontaine et Montauban Buzenol. Ce dernier fourneau utilisait alors des minerais en provenance de Toernich, Ruette, Guerlange, Pétange, Clémency et Sélange[xxxiii].

L’arrivée du chemin de fer en 1858 fut favorable aux produits de Liège et Charleroi, moins chers. En 1859, ce fut la fermeture définitive des usines luxembourgeoises qui s’étaient maintenues[xxxiv].

Dans le Journal de Luxembourg du 24 mars 1858, G. Augustin, Directeur général de la Justice et des Finances, rappelle la loi du 21 avril 1810 sur l’exploitation des minières et menace les contrevenants de poursuites judiciaires.

La réaction ne se fait pas attendre et entre 1858 et 1879 (principalement en 1866), ce ne sont pas moins de 95 demandes d’exploitations qui sont introduites pour le territoire de Clémency, avec des surfaces exploitées qui varient entre 10 et 60 ares. Les lieux-dits concernés sont : Foules Wies, Bousberich (Bausperich), Hensen Straelgen, Peschtheiler.

On constate aussi de nombreux dossiers pour Hagen, Gras, Pétange et Linger à la même époque[xxxv].

Les zones d’extraction sont différentes, cette fois principalement dans les bois :

Guerlange : Bielesheck, Romenbusch

Sélange : Muhlenpesch

On remarque également que ce ne sont plus les propriétaires qui procèdent eux-mêmes à l’extraction mais les terrains ferrifères font l’objet de concessions.

|

Jean Nicolas Marcy, usufruitier Jean Schmeler et Catherine Marcy son épouse, propriétaires Jean Agarand et Catherine Marcy son épouse Tous cultivateurs à Guerlange Lesquels ont par ces présentes vendu avec promesse de faire suivre et valoir à la Société A. Metz et compagnie, maître de forge à Eich, Grand-Duché de Luxembourg et à la Société des Hauts Fourneaux de la Providence établie à Marchienne-au-Pont puis Charleroi, à chacun pour moitié indivise, ce compté pour elles par Mr François Leesberg, régisseur des minières domicilié à Esch sur l’Alzette, à ce présent. Tout le minerai de fer qui se trouve dans un bois de la contenance de vingt cinq ares soixante dix centiares sis au lieu-dit Bielesheck, territoire de Guerlange. La présente concession est faite sous les conditions ci-après : La présente concession est faite pour une période de vingt cinq ans qui prendront cours à partir d’aujourd’hui et pendant lesquels les sociétés concessionnaires auront toute liberté d’exploitation, de passage et de lavage sur le terrain, que ces mines proviennent du terrain concédé ou d’un terrain voisin sans être tenus de payer une indemnité de ce chef. Les concessionnaires auront encore le droit d’établir sans indemnité aucune, des fossés pour conduite d’eau et bassins pour lavage ou épuration sur ce terrain. Tous les bois croissant sur le terrain concédé resteront propriété des vendeurs pourvu qu’ils les enlèvent en temps utile. De leur côté, les acquéreurs seront obligés de prévenir les vendeurs pendant l’automne de l’époque à laquelle ils commenceront leur exploitation de l’année suivante. Cette vente est faite pour le prix de mille francs que les vendeurs reconnaissent avoir reçus et dont quittance. AEA notaire A. Tesch : acte 213 du 27 mai 1864 |

Ces concessions sont cédées au profit des maîtres de forges de Carignan (France) mais avant tout, à la Société Metz de Eich (Grand-Duché) associée à la société des Hauts fourneaux de la Providence à Marchiennes au Pont.

La Société anonyme des Mines du Luxembourg et des Forges de Sarrebrück dirigée par Victor Tesch est constituée le 19 juillet 1862 à Bruxelles. La Société Aug. Metz et Cie, à Eich, figure parmi les souscripteurs. Après quelques années d’utilisation partielle du minerai de surface, ces entreprises vont se tourner exclusivement vers la minette.

L’usine d’Athus voit le jour le 25 juillet 1872 et celle de Rodange, le 28 novembre 1872.

Dans les années 1860, les prix se situent entre 15 et 80 francs pour 1 are, soit de 500 à 2500 fr pour des superficies inférieures à 50 ares. Les surfaces importantes, supérieures à 1 ha, valent 60 à 80 fr de l’are et la concession est octroyée pour une durée de 30 ans à des prix pouvant atteindre 6000 fr et même 8000 fr pour 1ha 40 ares (Philippe Altzinger, menuisier à Guerlange).

Il faut se rendre compte qu’en 1863, une maison se vendait à Guerlange entre 2000 et 3000 fr. Ces concessions sont donc financièrement très intéressantes.

C. Clément estime à 320.000 kg la production journalière de fer d’alluvion au Grand-Duché vers 1862. Les minières des environs d’Athus auraient alors fourni plus de 11 millions de kg de minerai lavé par an. Les minières de Sélange, qui se prolongent vers Clémency, contiennent une variété de fer proche de celle du Bois d’Athus. En 1864, il y reste encore beaucoup de minerai à exploiter. Les produits lavés sont chargés à la gare de Messancy[xxxvi].

En 1863, la commune de Messancy (qui comprend Sélange et Guerlange), compte 18 ouvriers attachés aux minières ; la production brute annuelle est de 5000 tonnes qui donnent 3550 tonnes de minerai lavé. Les exploitations d’Aubange (Athus) emploient 60 ouvriers, extraient 21215 tonnes brutes donnant 14002 tonnes de minerai lavé[xxxvii].

Méthodes d’extraction

Les nodules de fer sont souvent visibles sur le sol. L’arrachage de souches dans les bois pouvait aussi en amener au jour. Des sondages ont également été effectués au moyen d’une longue tige qui présentait des traces rouges à son extrémité en cas de minerai sous-jacent. Il n’était donc pas difficile de repérer les gisements de surface.

Après un éventuel décapage de la couche superficielle, l’exploitant creusait des tranchées parallèles. Il s’arrêtait à la couche gréseuse ou argileuse. Cette dernière provoquait l’inondation de la tranchée et l’arrêt de l’exploitation. La couche d’alluvion riche en nodules était extraite à la pelle et au pic et remontée au moyen de sacs puis versée dans des chariots.

« La façon de fouiller la mine consiste à creuser des trous les uns à côté des autres, à ranger les déblais tout autour des bords de ces ouvertures et à extraire les terres qui renferment ce minerai, jusqu’à ce que les eaux empêchent de s’enfoncer d’avantage ou que la trop grande profondeur rende le minerai trop cher aux maîtres de forges »[xxxviii].

Quant à C. Clément, ingénieur des mines, il décrit ainsi l’extraction au Herschtberg en 1864 : « L’extraction a lieu à la pioche. Après avoir déblayé la terre qui recouvre le gîte, on enlève celui-ci par tranches verticales légèrement talutées, au front de taille. Quand les tranchées ont une dizaine de mètres de profondeur, des treuils à bras sont perchés sur des pièces de bois horizontales fixées au sol, pour tirer le minerai des fosses. Le sol du bois du Herschtberg est très ébouleux en temps de pluie ; aussi quelques ouvriers ont-ils déjà trouvé la mort sous des éboulements arrivés tout d’un coup. »[xxxix]

Les forges emploient de nombreux voituriers ; ceux-ci dépendent du maître de forges et viennent chercher le minerai.

Un ouvrier a été tué imprudemment dans les minières d’Athus en 1867. C’est le seul décès relevé dans la province pour cette année, avec 2 ouvriers blessés dans l’ardoisière d’Herbeumont alors que 1092 ouvriers travaillent dans les mines, minières et ardoisières de la province[xl].

De nombreuses tranchées sont encore visibles dans les bois de Clémency, Guerlange ou Athus.

Laveries

Le minerai extrait du sol était mélangé à du grès, du sable ou de la terre glaise. Avant d’être vendu aux forges, il devait donc être débarrassé de ces impuretés.

Ce travail s’effectuait dans des « laveries » établies soit sur les lieux d’extraction soit sur différentes rivières.

Sur place, on pouvait utiliser des tranchées d’exploitation arrivées au niveau du fond argileux, qui se remplissaient d’eau de pluie ou de petits ruisseaux déviés. L’eau boueuse pouvait être évacuée au moyen de pompes manœuvrées par des femmes ou des enfants.

Des laveries plus importantes étaient réalisées grâce à des barrages établis sur un cours d’eau (principalement la Messancy et l’Eich) ; la hauteur du barrage avoisinait les 60 cm. Les chariots venant des zones d’extraction y déversaient leur contenu brut et le courant emportait terre et limon.

Les minerais lavés étaient récupérés au moyen d’une perche ou racloir et remontés sur un plancher de bois[xli]. Ils pouvaient alors être chargé à nouveau dans des chariots et expédiés vers les forges. Il semble, d’après les comptes des maîtres de forges, que le transport local et le lavage étaient à charge de l’exploitant mais que ce sont des chariots appartenant aux forges qui venaient chercher le minerai lavé.

Tous les minerais de la zones étudiée, mêlés à de l’argile, nécessitaient un lavage. Ceux extraits sur les hauteurs de Halanzy, inclus dans un terrain sableux, pouvaient être fournis aux forges sans lavage.

|

Marguerite Houillon épouse de Nicolas Schumers, cultivateurs à Guerlange Laquelle en sa qualité de propriétaire d’un pré de la contenance de deux ares environ sis au lieu-dit Roos, territoire de Longeau, entre la rivière et différents (propriétaires) a dit n’avoir rien à opposer à ce que la société anonyme des Mines du Luxembourg et Forges de Sarrebrück construise un barrage de soixante six centimètres d’élévation au-dessus du niveau des eaux, à cent mètres environ en aval dudit pré, lequel barrage ne l’exposera à aucun dommage. Elle déclare en outre pour autant que de besoin renoncer à jamais exercer la moindre réclamation du chef de l’établissement de ce barrage. AEA Notaire Tesch Adolphe, acte 244 du 10 octobre 1863 |

En 1826, une demande de construction d’un lavoir sur la rivière d’Athus, commune d’Aubange, « en dessous du deuxième pont, où la rivière est traversée par la route de Luxembourg à Longwy », est introduite au profit des forges de Buzenol. Ce lavoir à deux bassins doit servir à traiter les minerais extraits à Linger, Pétange et sur la commune d’Aubange. La redevance communale est de 20 florins par an[xlii].

En 1863, la société John Cockerill de Seraing signe pour dix ans un contrat avec Nicolas Witry, son épouse, ses frères et sœurs, qui autorise la construction d’un canal dans le bois Mischesbuch leur appartenant à Sesselich pour laver les mines de fer déposées dans la propriété de Pierre Nepper à Sesselich[xliii].

Les laveries polluent souvent les rivières. Un litige va ainsi intervenir entre les conseils communaux d’Aubange et Messancy.

« De 1821 à 1825, il y a eu deux fois plus de décès à Athus (451 habitants) qu’à Aubange (521 habitants). Aux dires du conseil, cela est dû à l’eau altérée par le lavage des minerais ; il y a peu de fontaines et points d’eau à Athus et une partie des hommes et généralement tout le bétail doivent faire usage de cette eau de rivière. Les gens d’Athus doivent aller aux villages voisins pour laver leur linge, considérant que les lavoirs de mines établis à Longeau sont pour le compte de propriétaires d’usines de l’étranger qui ne calculent que leur propre intérêt, se soucient fort peu du malheur ou du bonheur d’une commune qui leur est étrangère.

La situation accablante d’Athus mérite une attention particulière, en conséquence le conseil est unanimement d’avis que tous les lavoirs de mines établis à Longeau, commune de Messancy, soient supprimés »[xliv].

Main d’œuvre

Le travail d’extraction et de lavage ne demandait aucune spécialisation particulière. Il était généralement effectué par le propriétaire du sol ou des ouvriers agricoles durant la morte saison : « Quant au minerai, l’exploitation en était laissée aux petits cultivateurs qui s’y adonnaient dans l’intervalle des travaux agricoles »[xlv].

Ces travaux étaient donc saisonniers et ne duraient que quelques mois par an. Les forges elles-mêmes, tributaires du débit des ruisseaux, étaient à l’arrêt une partie de l’année. Comme des stocks de minerai étaient entreposés à proximité de la forge en période de production, ce mode d’extraction était compatible avec la demande.

Les ouvriers, vers 1860, se répartissent en trois catégories qui perçoivent un salaire différent : les pompeurs gagnent 1 fr par jour, les laveurs 1,50 à 2 fr et les mineurs 1,50 à 1,75 fr par jour.

Transport, routes

Le transport est un facteur important dans le rendement des forges et leur coût d’exploitation. Les communes le faciliteront dans la mesure de leurs finances.

Le relevé des routes et chemins en 1810 nous signale [xlvi]:

- Chemin depuis Buvange vers Meix-le-Tige pour le passage des transports venant des mines de Clémency et Pétange.

- Route depuis Messancy par Aix-sur-Cloie et Habergy vers Meix-le-Tige pour relier les mines de fer aux fourneaux de Châtillon, Saint-Léger, Trapperie, Pont d’Oye et Bologne.

En 1819, le maire de Messancy informe le sous-intendant de l’arrondissement que des habitants de Pétange, Athus, Linger, Aubange, Messancy, Aix-sur-Cloie, Halanzy, Rachecourt, Habergy et beaucoup d’autres transportant de la mine, des pierres de taille et d’autres objets en grande quantité pour éviter la taxe de barrière à Aubange profitent du chemin communal de Messancy qui y conduit. Ce chemin ne sert normalement que pour la sortie des récoltes. Ils rendent en tous temps ce chemin impraticable et déchirent le pont situé sur la Messancy en entrant dans le village de sorte qu’il faudrait le réparer chaque année.

« Comme le chemin et le pont ne sont pas destinés au transport de mines et de pierres et pour ne pas assujettir mes administrés à une dépense extraordinaire, injustement sanctionnés par des étrangers, je vous prie de m’autoriser à établir à Messancy un octroi pareil à la taxe de barrière à Aubange et seulement pour les voitures des étrangers venant avec des mines, des pierres ou d’autres objets différents des récoltes afin de les obliger à prendre la route ou à contribuer aux réparations du pont et du chemin ».

Le 23 juin 1819, le sous-intendant avise le maire qu’il estime qu’il y a lieu d’autoriser le conseil communal à fixer une taxe sur les matériaux autres que les récoltes. Le conseil communal rédige un règlement en sa séance du 21 mai 1822,

« Art 4 : tous les chevaux et toutes les voitures transportant des mines provenant des minières de Pétange, Clémency, Longeau et autres lieux …. sont passibles du droit »

Mais en 1823, l’administration centrale de Luxembourg refuse l’établissement d’un octroi et demande la mise en place d’un autre moyen de subvenir aux frais d’entretien des ponts et chaussées[xlvii]. La commune va donc aménager un gué empierré pour les véhicules et construire une petite passerelle en bois pour les piétons.

En périphérie nord de Hondelange, un chemin porte le nom de « Chemin des mines ».

Ce chemin servit dès le 18èmesiècle au charroi qui transportait les minerais de fer extraits à Clémency et Sélange vers les forges des vallées de la Rulles (Pont d’Oye) et de l’Attert (Luxeroth). Comme toute voie vicinale, elle devait être entretenue par les corvées imposées aux villageois. Ceux-ci protestaient en faisant valoir que cette route n’était pas utilisée par les habitants de Hondelange mais par des « étrangers ». Le conseil communal du 29 janvier 1824 se penche encore sur ce problème en citant « le chemin nouvellement dénommé Chemin des Mines »[xlviii].

Lors du conseil communal de Habergy du 30 septembre 1849, un point à l’ordre du jour concerne la participation de la commune dans la construction d’une « voie de grande communication ». Cette route, partant de Rodange, passera par Athus, Longeau, Messancy, les hauteurs de Habergy et Meix-le-Tige pour se diriger vers Habay-la-Neuve. Le motif de la construction de cette nouvelle voie est « le transport des matériaux métallurgiques vers les usines de Habay-la-Neuve et autres de ce côté« [xlix].

En 1864, un chemin empierré est aménagé dans le bois d’Athus pour évacuer plus facilement le minerai.

L’embranchement du chemin de fer Arlon – Athus est mis en service en 1863. Le transport vers Couillet, Marchiennes et Châtelineau au départ des gares de Sterpenich ou Messancy coûte 76 fr la tonne.

Lieux d’extraction

Les actes notariés du 19èmesiècle, relatifs à des ventes de minerai ou à des concessions, ainsi que des autorisations administratives nous précisent les lieux d’extraction.

La visite attentive des bois situés de part et d’autre de la frontière, à Guerlange et Clémency, montre encore des tranchées d’extraction et des petits fossés amenant l’eau pour laver les minerais. Bien que non retrouvés dans les archives, de tels fossés se devinent aussi sur le sommet de Bébange, au lieu-dit « Auf der Stass ».

1826 Auf Bredenweg à Athus (aboutissant au chemin communal)

1826 Jaiden Dahl à Athus

1826 Bei Wacks Winckel à Guerlange

1826 Acker à Guerlange

1826 Bei Wacks Winckel( ?) entre Dominique Kasel et Antoine Lippert Guerlange

1826 Auf der Gerff ? entre Jean Ettinger et d’autres Guerlange

1826 Um Acker Guerlange

1826 bei Wachs Winckel Guerlange

1826 Auf der Greff Guerlange

1826 Um Acker Guerlange

1826 Eichà Sélange

1826 Sélange au lieu-dit Kleinen Kunschbach(Münsbach) ou Kleinen Kunsch beck

1826 Erich à Sélange

1826 Lieu-dit Desseller à Clémency, au sud du bois communal

1827 section cadastrale B n° 393 au lieu-dit Foules Wies à Clémency

1856 Foules Wies, Bausberich et Weispeltà Clémency

1863 Mishesbusch ? « situé sur le territoire de Sesselich, commune de Hondelange »

1863 Muhlenpesch, territoire de Sélange

1864 Bielesheck à Guerlange

1864 Bielesheck, territoire de Guerlange

1864 Bieleshecken, territoire de Guerlange, entre Agarand et Schméler

1864 Romenbusch, territoire de Guerlange

1864 Bieles Hecke à Guerlange entre Schumers, Agarand et Zimmerman.

1864 Bielesheckenà Guerlange

1864 Bielesheckenà Guerlange

1864 Bielesheckenà Guerlange

1866 Hensen Thaelgen à Clémency

C. Clément, pour sa part, estime en 1864 que 13 Ha du Herschtberg et du Rodenbusch sont concédés à des maîtres de forges de France, du Grand-Duché, de Prusse et du Hainaut. Le gisement entre Longeau et Guerlange, exploité bien avant 1864, renferme un minerai un peu moins intéressant que celui du bois d’Athus. Il est estimé à un prix compris entre 10000 et 15000 francs l’hectare[l].

Un gisement à Wolkrange, situé près du ruisseau, est toujours inexploité en 1864.

Un examen sommaire du sol de ces sites, surtout des bois exploités vers 1860, montre encore aujourd’hui les traces de fosses d’extraction et de laveries.

Répercussions sur les communes et l’État

Sous l’Ancien Régime, aux 17èmeet 18èmesiècles, les maîtres de forges avaient le droit d’extraire le minerai sur les terres princières moyennant une redevance annuelle.

En 1811, dans le département des Forêts, l’extraction, le transport au lavoir, le lavage se pratiquent pendant environ 6 mois de l’année. Ces travaux occupent 250 mineurs et laveurs, 56 charretiers et 56 chevaux. Ils rapportent 88.870 fr aux communes du département :

- droits de propriété de surface : 21.400 f environ (les exploitations uniquement de surface sont exemptes de taxes)

- transport aux usines : 23350 journées de charretiers et 45000 journées de chevaux : taxes communales de 178.660 f

- quantité extraite : environ 28.000 tonnes

- les agriculteurs travaillent pour les forges entre 15 j et 4 mois par an

(pour comparaison, en 1812, le kg de pain blanc : 0,50 f, le kg de viande de porc : 1f.[li])

A Messancy, en 1826, les rentrées financières de la commune se montent à 707 florins dont 313 pour la location des lavoirs de mines, soit 44 %.

En 1867, Nicolas Berger exploite des minières à Linger et Fingig. Il paie respectivement 100 fr et 40 fr d’impôt mobilier[lii].

Le village de Sélange tente à plusieurs reprises, au cours du 19èmesiècle, de se séparer de Messancy pour former une commune autonome. En 1872, le commissaire d’arrondissement remet un avis favorable. Il retient notamment comme argument : “ Considérant que le sol est fertile et surtout riche en minerai de fer; considérant que le raccordement de la station d’Autel va rejoindre le chemin de fer Prince-Henri, non loin de Sélange, où se trouverait une station pour ainsi dire internationale, et que tous les transports de minerai se feront par cette nouvelle voie et que, par conséquent, Messancy sera entièrement abandonné ….”[liii]. En 1872, on y croyait encore à Sélange !

Une nouvelle fonderie, activée par la vapeur, y avait d’ailleurs été établie en 1866[liv].

Toponymie et traditions

A Messancy, le lieu-dit « Auf der Wascherei », situé sur la Messancy avant le confluent avec le ruisseau de Sélange, rappelle une laverie établie à cet endroit par le notaire Tesch.

La vallée qui fait face, vers l’est, à la rue Bel-Air, se nomme « Erzenthal », c’est à dire vallée du minerai. La vallée ne se trouve pas dans la zone géologique d’extraction. Il est possible que le minerai extrait à Sélange fût descendu par cette vallée vers la laverie.

A Guerlange, à proximité de la chapelle de Notre-Dame au Chêne, un calvaire en pierre représente Saint Eloi et Saint Martin. Si Saint Martin est le patron de la paroisse, il est aussi invoqué pour la protection des chevaux. Quant à Saint Eloi, il est traditionnellement lié à la métallurgie. Sans connaître l’origine de ce calvaire, on ne peut manquer de l’associer à l’exploitation du fer dans le bois où il est actuellement dressé.

Déclin de l’exploitation à ciel ouvert

La découverte de la minette en grandes quantités vers 1840 et l’entrée dans le Zollverein en 1842 puis l’arrivée du chemin de fer en 1859 provoquent un premier déclin de l’exploitation des minières. La minette ne fut utilisée industriellement qu’à partir de 1848 – 1850 (soc. Metz à Eich) mais surtout après 1860. Le chemin de fer permit d’amener le coke et d’exporter la fonte.

De 1849 à 1873, la production nationale de fonte croit à un rythme annuel de 5,9 %.

En 1863, la Belgique devient importatrice nette de minerai, notamment du Grand-Duché de Luxembourg[lv].

La société Metz et Cie loue en 1845 l’usine de Grundhof qui remontait à 1774.

Les dépôts les plus puissants de minerai d’alluvion de Tétange, Niederkorn, Differdange, Linger, Clémency, Guerlange, Laser (Longeau), Sélange, Gras, Kahler fournissaient cette forge. On produisait avec ce minerai surtout de la fonte de fer tendre pour fabriquer de la tôle, du fil et d’autres produits malléables[lvi].

Lors de la commande des 287 bornes en fonte à placer le long de la frontière entre la Belgique et le Grand-Duché, en 1844, ce fut la Société Cockerill de Seraing qui emporta la soumission. C’était déjà prémonitoire ![lvii]

Un regain momentané se constate vers 1860. La demande extérieure à la province est forte. Le chemin de fer permet de fournir les bassins de Liège et Charleroi. Puis c’est en 1867 que l’on constate le début de l’effondrement de la production dans la région Messancy – Athus, production qui avait connu un accroissement aussi spectaculaire que bref dans les années antérieures.

Production en tonnes de minerai lavé

1863 1864 1866 1867

Messancy (commune) 3550 4600 12600 4900

Aubange (commune) 14002 13598 22573 21600

A la gare de Messancy, on charge 6663 tonnes de minerai en 1865, 4990 tonnes en 1866 et 3690 tonnes en 1867. Cette diminution est due, en partie, à l’expansion de la gare d’Athus qui croit encore à cette période : 52981 tonnes en 1865, 65522 tonnes en 1866 et 76935 tonnes en 1867[lviii].

Les forges traditionnelles sont, à cette époque, progressivement abandonnées ; les deux dernières ferment en 1870. La Société de la Providence noue un réseau d’affaires avec la Société Metz[lix]. Après une brève exportation vers les régions de Liège, du Hainaut et du Grand-Duché, où fonctionnent maintenant des fours à coke, c’est la minette extraite des galeries luxembourgeoises et françaises puis les minerais étrangers, plus riches en fer, qui vont supplanter le minerai extrait en surface.

Conclusions

Le minerai de fer, présent en affleurements sur les hauteurs de la région Athus – Messancy, a été exploité depuis l’antiquité. C’est du 16èmeau 19èmesiècle que la demande fut particulièrement importante. Les forges et fonderies établies tant à Châtillon et Buzenol qu’en périphérie de la forêt d’Anlier ont recherché ce minerai. Selon les aléas des guerres et des traités commerciaux, la demande a fluctué.

L’extraction bénéficiait aux agriculteurs locaux, possesseurs des terrains ferrifères, qui pouvaient y consacrer le temps laissé libre par le travail de la terre. Les ventes de minerai et les concessions accordées aux industriels, surtout au 19èmesiècle, ont été des sources de revenus très intéressantes pour les heureux propriétaires de terrains ferrifères.

L’évolution des techniques métallurgiques et le besoin de minerais riches en fer, liés aux fluctuations du marché et aux traités douaniers, ont rendus obsolètes le minerai d’alluvion.

On constate une brève recrudescence des extractions en 1863, année d’ouverture de la ligne de chemin de fer Arlon – Athus. Les entreprises sidérurgiques des régions de Liège et Charleroi sont situées à proximité des mines de charbon : elles sont donc affranchies des forêts pour le combustible mais elles vont devoir acheminer le minerai de fer. Leurs recherches s’orientent d’abord vers les lieux traditionnels de Belgique et du Grand-Duché. Mais les minerais plus riches en fer vont rapidement s’imposer et anéantir les exploitations de surface.

L’extraction du minerai de surface fut un épisode important mais aujourd’hui méconnu de l’aventure sidérurgique du sud de la province de Luxembourg et du Grand-Duché.

Remerciements

Que soient remerciés pour leur aide et collaboration : Denis Henrotay ainsi que le service des Archives de l’État à Arlon.

Christian Moïs

Sources

[1]En 1895, le notaire Albert Clainge, originaire de Liège et agent de la Société belge des Phosphates, fait construire à Messancy au lieu-dit Krebling une usine de récupération des phosphates présents dans les scories pour en faire de l’engrais. Ayant échoué en affaires, il quitte Messancy en 1904.

[i]SPW, Carte géologique de Wallonie

[ii]Wagner J., La sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gisement des Minettes, Diekirch, 1921

[iii]Clément Ch., Aperçu de la constitution du sol du Luxembourg avec une indication sommaire des produits minéralogiques qu’il renferme. Annales des Travaux Publics de Belgique, vol XXII, 1864.

[iv]Clément Ch., Aperçu de la constitution du sol du Luxembourg avec une indication sommaire des produits minéralogiques qu’il renferme. Annales des Travaux Publics de Belgique, vol XXII, 1864

[v]Dorban M., Yante J.M., Lehners J.P., Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise (1380 – 1815)in Colloque Meuse – Moselle : Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur 1997

[vi]Dorban M., Introduction aux communautés rurales de la vallée de la Haute-Semois (XVIe – XVIIIe siècle), Recueil de la Société Jean Bodin, XLIV, 1987

[vii]http://annales.ensmp.fr/articles/1813-1/157-166.pdf

[viii]http://www.legilux.public.lu/rgl/1810/A/0002/Z.pdf

[ix]Mémorial Grand-Duché de Luxembourg 1816 : circulaire du 24 novembre

[x]Mémorial Grand-Duché de Luxembourg 1817 : circulaire du 18 juillet

[xi]Convention des Limites entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg conclue à Maëstricht le 7 août 1843. Imprimerie du Moniteur Belge, Bruxelles 1844.

[xii]Wagner J., La sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gisement des Minettes, Diekirch, 1921

[xiii]Dorban M., Yante J.M., Lehners J.P., Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise (1380 – 1815)in Colloque Meuse – Moselle : Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur, 1997.

[xiv]ANLux E-089, Archives des mines.

[xv]Dorban M., Yante J.M., Lehners J.P., Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise (1380 – 1815)in Colloque Meuse – Moselle : Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur, 1997.

[xvi]Briavoinne N., Mémoire sur l’état de la population, des fabriques, des manufactures et du commerce dans les provinces des Pays-Bas, depuis Albert et Isabelle jusqu’à la fin du siècle dernier, Bruxelles, 1841

[xvii]Wagner J., La sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gisement des Minettes, Diekirch, 1921

[xviii]AEA Conseil Luxembourg Affaires politiques n° 175

[xix]Bourguignon M., Les usines du bassin de la Rulles(1), AIAL LVII, 1926

[xx]ANLux, A-XIX-7 : Affaires générales 1600 – 1791, Registre servant aux enregistrements des octrois et commissions.

[xxi]Delhez J.C., Les mines de fer du pays gaumais, ed. Weyrich, 2004.

[xxii]Wagner J., La sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gisement des minettes, Diekirch, 1921.

[xxiii]ANLux, A-XIX-7, Affaires générales 1600 – 1791, État des frais de fabrication du fer à Biourge.

[xxiv]Bourguignon M., Les usines du bassin de la Rulles (2), AIAL LVII, 1927.

[xxv]Bourguignon M., Les usines du bassin de la Rulles (2), AIAL LVII, 1927

[xxvi]ANLux C-0600/ 4, 5, 6, 7

[xxvii]Dorban M., Introduction aux communautés rurales de la vallée de la Haute-Semois (XVIe – XVIIIe siècle), Recueil de la Société Jean Bodin, XLIV, 1987

[xxviii]Vivier aux Joyaux n° 26 12/1998

[xxix]ANLux B-471

[xxx]ANLux B-026

[xxxi]Dorban M., Yante J.M., Lehners J.P., Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise (1380 – 1815)in Colloque Meuse – Moselle : Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur, 1997.

[xxxii]Bourguignon M., L’ère du fer en Luxembourg (XVe– XIXesiècles), AIAL CXXIV – CXXV 1993 – 1994.

[xxxiii]Chambre de Commerce d’Arlon,Rapport général sur la situation du commerce et de l’industrie pendant l’année 1864, impr. Bourgeois, Arlon, 1865.

[xxxiv]Bourguignon M., L’ère du fer en Luxembourg (XVe– XIXesiècles), AIAL CXXIV – CXXV 1993 – 1994.

[xxxv]ANLux H-0386

[xxxvi]Clément Ch., Aperçu de la constitution du sol du Luxembourg avec une indication sommaire des produits minéralogiques qu’il renferme. Annales des Travaux Publics de Belgique, vol XXII, 1864.

[xxxvii]Chambre de Commerce d’Arlon, Rapport général sur la situation du commerce et de l’industrie pendant l’année 1864, impr. Bourgeois, Arlon, 1865.

[xxxviii]Dorban M., Yante J.M., Lehners J.P., Quatre siècles de sidérurgie luxembourgeoise (1380 – 1815)in Colloque Meuse – Moselle : Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur, 1997.

[xxxix]Clément Ch., Aperçu de la constitution du sol du Luxembourg avec une indication sommaire des produits minéralogiques qu’il renferme. Annales des Travaux Publics de Belgique, vol XXII, 1864.

[xl]Mémorial province de Luxembourg. Exposé de la situation administrative de la province, 1867

[xli]Wagner J., La sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gisement des Minettes, Diekirch, 1921

[xlii]AEA RH D1O AU Aubange 1826

[xliii]Document privé de la famille Witry d’Almeroth

[xliv]Nizet R., La vie dans les conseils communaux d’Aubange de 1801 à 1995, 1994 p 17

[xlv]Verhulst L., La Lorraine belge, Bruxelles 1920

[xlvi]AEA. RF 87 Habergy

[xlvii]AEA RH D2E CC113/02 Messancy

[xlviii]Moïs C. (collectif sous la direction de) :Rues, routes et chemins de la commune de Messancy, CHPM,

Chronique 13, 2001

[xlix]Registre du conseil communal de Habergy (1846 – 1863). AEA

[l]Clément Ch., Aperçu de la constitution du sol du Luxembourg avec une indication sommaire des produits minéralogiques qu’il renferme. Annales des Travaux Publics de Belgique, vol XXII, 1864.

[li]Funck A., L’industrie au département des Forêts, Diekirch 1913

[lii]Mémorial A N° 58 du 10.8.1867

[liii]Exposé de la situation administrative de la Province de Luxembourg pour l’année 1872. Impr. Poncin,Arlon, 1873.

[liv]Mémorial province de Luxembourg. Exposé de la situation administrative de la province, 1867.

[lv]Yante J.M., La sidérurgie du Sud-Luxembourg belge (1872 – 1914). Production, mouvements du profit, structure financière des firmes, Revue belge d’Histoire contemporaine, 1985 1-2.

[lvi]Mersch J., Biographie Nationale : Norbert Metz, vol 6 1962

[lvii]Goergen J. , Bornes frontières entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, 2008.

[lviii]Chambre de Commerce d’Arlon, Rapport général sur la situation du commerce et de l’industrie pendant l’année 1864, impr. Bourgeois, Arlon, 1865.

[lix]Kieffer M., La sidérurgie au Grand-Duché de Luxembourg : 1840 – 1960in Colloque Meuse – Moselle : Mutations de la sidérurgie du XVIe siècle à 1960, Namur, 1997

1Dorban M., La sidérurgie luxembourgeoise au XVIIIe siècle in La sidérurgie aux XVIIIe et XIXe siècles : aspects technologiques, économiques et sociaux. Colloque de Mariemont des 12 et 13 décembre 1985. Centre hennuyer d’histoire et d’archéologie industrielle, La Louvière 1987

[ii]Chambre de Commerce d’Arlon, Rapport général sur la situation du commerce et de l’industrie pendant l’année 1864, impr. Bourgeois, Arlon, 1865.